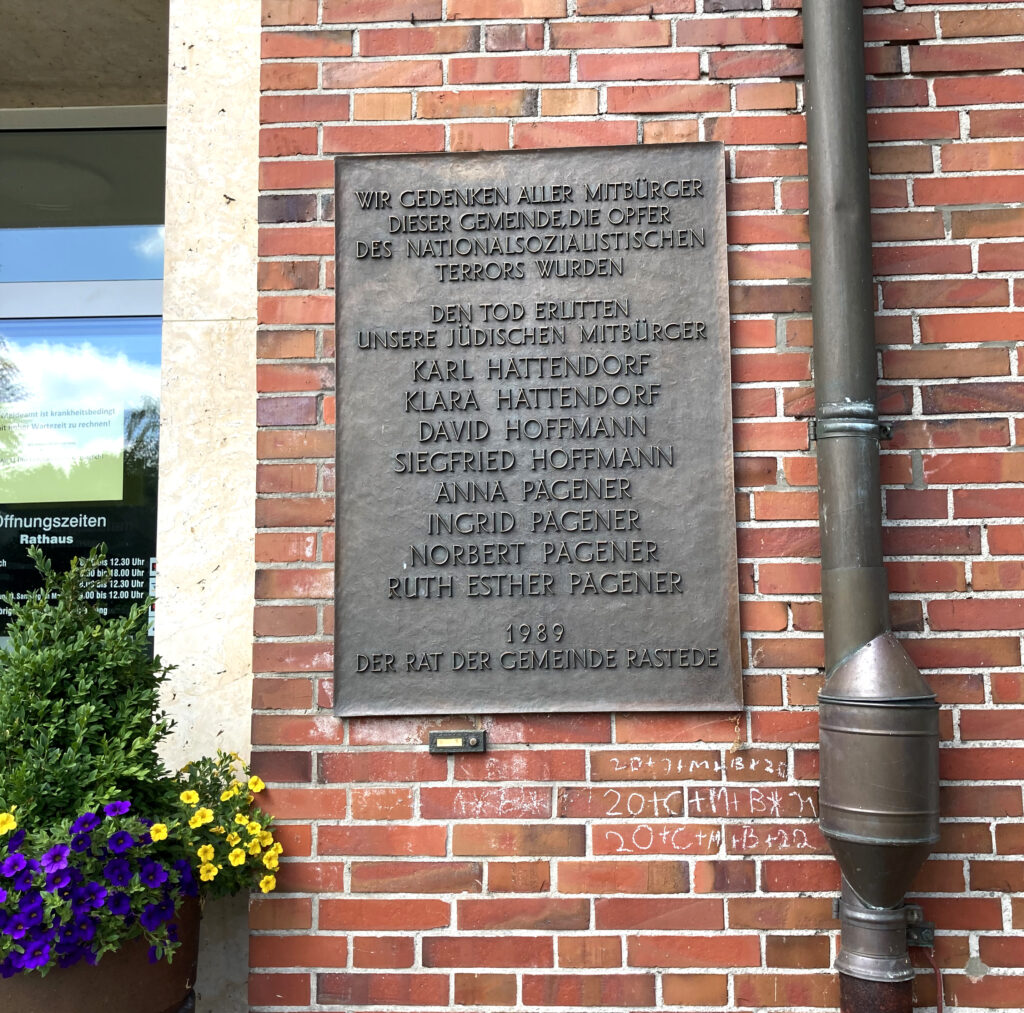

Gedenktafel am Rasteder Rathaus

Sophienstraße 27, 26180 Rastede

Unsere jüdischen Mitbürger*innen

Im Jahr 1989 wurde am Eingang des Rasteder Rathauses eine Gedenktafel angebracht, die an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. “Unsere jüdischen Mitbürger”, die ermordet wurden, werden dort namentlich genannt. 1933 lebten zwanzig Menschen in Rastede, die nach der Rassenideologie der Nationalsozialist*innen als sogenannte “Volljuden” galten. Dabei handelte es sich um Mitglieder von vier jüdischen Familien – Familie Hattendorf, Familie Hoffmann, Familie Pagener und Familie de Levie – sowie um zwei Einzelpersonen – Elimar Pinto und Dina Röben. Die auf der Gedenktafel genannten ermordeten Rasteder*innen entstammen drei der vier jüdischen Familien.

Die Familien Hoffmann, de Levie und Pagener lebten vom Viehhandel und hatten auch eine eigene Landwirtschaft. Als Viehhändler waren sie im Ort geachtet und hatten ein solides Einkommen. Karl Hattendorf war Schlachter, zusammen mit seiner Frau Klara betrieb er eine Schlachterei mit Verkauf. Ihre Tochter Selma war als Kontoristin bei der Volksbank Rastede angestellt. Elimar Pinto war ebenfalls Viehhändler, begann 1933 aber eine Lehre als Gärtner bei der Firma Kraatz. Dina Röben hatte einen christlichen Ehemann und war auch selbst zum evangelischen Glauben übergetreten.

Ausgrenzung und Verfolgung

Foto von unbekannt – E. Kienast (Hg.): Der Deutsche Reichstag 1936, III. Wahlperiode, R. v. Decker´s Verlag, G. Schenck, Berlin 1936, PD-§-134.

Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs nahm der Antisemitismus im Ammerland und in Rastede erheblich zu. Seit ihrer Gründung im Februar 1920 machte die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) Wahlkampf. Dazu wurden verstärkt antisemitische Wanderredner eingesetzt, die die Bevölkerung gegen die jüdischen Menschen aufhetzten. So hielt der ehemalige Pfarrer von Borkum, Ludwig Münchmeyer, zwischen 1926 und 1928 als sogenannter “Judenexperte” im Ammerland 25 Hetzreden, die sehr gut besucht waren. Bei einer solchen Rede im Januar 1927 in Rastede waren einem Bericht zufolge zwischen 180 und 200 Personen anwesend. Zu dieser Zeit befanden sich die jüdischen Bürger*innen in Rastede und im Ammerland schon in einer allgemeinen Außenseiterposition. Als Geschäftspartner hatten die jüdischen Familien in Rastede allerdings einen guten Ruf und daher auch ein Auskommen, von dem sie leben konnten.

Bei den Reichstagswahlen 1933, die zur Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland führten, erhielt die NSDAP in Rastede 67 Prozent der Stimmen. Zusammen mit der verbündeten und ebenfalls antisemitisch auftretenden Deutschnationalen Volkspartei kam man insgesamt auf 85 Prozent der Stimmen. Ab diesem Zeitpunkt verschlechterte sich die Situation jüdischer Menschen in ganz Deutschland drastisch. Eine der ersten offiziellen politischen Maßnahmen war der „Judenboykott“ am 1. April 1933. In ganz Deutschland wurden jüdische Geschäfte umstellt, es wurden Schilder angebracht „Kauft nicht beim Juden“, Scheiben wurden eingeschlagen, jüdische Menschen wurden angegriffen. In Rastede betraf der “Judenboykott” vor allem das Geschäft von Karl Hattendorf. Der Verkauf an seiner Schlachterei wurde von SA-Männern umstellt, so dass sich niemand hinein traute.

Von den im Frühjahr 1933 verhängten Berufsverboten gegen jüdische Beamt*innen, Journalist*innen, Ärzt*innen, Rechtsanwält*innen u.a. waren die jüdischen Menschen in Rastede nicht betroffen, weil keine*r in einer dieser Berufsgruppen arbeitete. Selma Hattendorf, die gemäß der nationalsozialistischen Rassenideologie als “Halbjüdin” galt, wurde allerdings von der Rasteder Volksbank mit Verweis auf ihre jüdische Abstammung zum 1. April 1933 gekündigt, ohne dass dies von einer gesetztlichen Anordnung gefordert wurde.

Bereits im Frühjahr 1933 wurden die sogenannten “Volljuden” aus dem Rasteder Turnverein ausgeschlossen. Im Frühjahr 1934 folgte dann auch der Ausschluss der “Halbjüdin” Selma Hattendorf. Jüdische Menschen konnten in Rastede in den meisten Geschäften nicht mehr einkaufen, sie wurden in Gasttstätten nicht mehr bedient, Nachbar*innen grüßten sie nicht mehr. Die drei jüdischen Kinder im Schulalter wurden in der Volksschule schikaniert und verprügelt. Dabei waren es vor allem Lehrkräfte, die die Mitschüler*innen gegen sie aufhetzten.

Eine Beziehung zwischen einer jüdischen und einer „arischen“ Person galt in Rastede bereits im Jahr 1933 als „Rassenschande“ – zwei Jahre vor dem offziellen Verbot solcher Eheschließungen. Die Hochzeiten von Regina und Berhard de Levie mit ihren jeweiligen Ehepartnern sorgten für große Empörung. Auch Siegfried Hoffmann und seine “arische” Verlobte wurden aufgrund ihrer Verbindung beschimpft und schikaniert.

Die jüdischen Viehhändler konnten zunächst noch weiter arbeiten, weil sie für die Landwirte unersetzbar waren. Sie wurden aber zum Beispiel durch die Verwaltung schikaniert, indem man sie ständig wegen Kleinigkeiten anzeigte und Hausdurchsuchungen durchführte.

In einem Gestapo-Bericht vom 10. September 1935 heißt es, dass an allen Rasteder Geschäfte die Aufschrift “Juden sind hier nicht erwünscht” angebracht worden war. An den Ortseingängen von Rastede – damals am Hirschtor und an der Gaststätte “Nordpol” – sollen zudem Transparente daraufhingewiesen haben, dass Juden in Rastede unerwünscht seien. Hauptverantwortlich für die Maßnahmen gegen jüdische Menschen in Rastede waren Malermeister Wilhelm Schriefer als Ortsgruppenleiter der NSDAP und Bürgermeister Fritz Jeddeloh. Ab 1937 war es Bürgermeister Dietrich Damke zusammen mit den Kommunalpolitikern der NSDAP.

Ab 1936 wuchs auch der politische Druck auf die Landwirte, keine Geschäfte mehr mit den jüdischen Viehhändlern zu machen. Zugleich wurden Zuchttierverbände aufgebaut, die die jüdischen Viehhändler ersetzten. Diesem neuen System schlossen sich die Landwirte an, so dass die jüdischen Viehhändler ihr Geschäft aufgeben mussten.

Vertreibung aus Rastede und Flucht aus Deutschland

Aufgrund der zunehmenden Verfolgung zogen viele jüdische Menschen ab 1935 aus Rastede weg und flohen dann ganz aus Deutschland. Denn mit den Nürnberger Gesetzen stieg die Bedrohungslage noch einmal erheblich.

Als erster verließ Elimar Pinto im Jahr 1935 die Gemeinde Rastede. Der junge Mann hatte hier seit 1926 als selbständiger Viehhändler gearbeitet und im Jahr 1933 dann bei der Gärtnerei Kraatz eine Lehre als Gärtner begonnen. Diese konnte er aufgrund der zunehmenden Diskriminierung nicht abschließen. Daher wollte er in Palästina ein neues Leben beginnen.

Siegfried Hoffmann bereitete 1935 für sich und seine “arische” Verlobte die Flucht nach Luxemburg vor. Dazu kam es jedoch nicht mehr, weil er auf Grundlage der Nürnberger Gesetze aufgrund seiner Beziehung mit einer “Arierin” verhaftet wurde und im Januar 1936 im Gerichtsgefängnis in Oldenburg zu Tode kam.

Zwischen 1935 und 1938 zogen die Mitglieder der Familien Hoffmann, de Levie und Pagener aus Rastede weg. Zumeist gingen sie in größere Städte, wo es mehr jüdische Menschen gab und man sich gegenseitig unterstützen konnte. Gleichzeitig wurde die Flucht aus Deutschland vorbereitet. Denn jüdische Menschen waren nirgendwo in Deutschland mehr sicher. Die Kinder von David Hoffmann hielten sich bis zur ihrer Flucht nach Australien jeweils bei Freunden an verschiedenen Orten in Deutschland auf. Norbert und Anna Pagener reisten teilweise getrennt voneinander in die Niederlande, Anna kam zeitweise in Oldenburg Haft, ihr Mann Norbert in Coesfeld.

Ihre Häuser und ihren Besitz in Rastede konnten die jüdischen Menschen nicht zu einem angemessenen Preis verkaufen. Die Nürnberger Gesetze ermöglichten es den Behörden, ihren Besitz zu „arisieren“. Die Gemeinde Rastede bezahlte daher nur einen Spottpreis. So wurden die jüdischen Menschen um das Geld gebracht, das sie für die Flucht und den Neubeginn in einem anderen Land dringend gebraucht hätten. Jüdische Menschen, die ihre Häuser nicht verkaufen wollten, wurden erst unter Druck gesetzt und später zwangsenteignet.

Im November 1938 lebten nur noch die Familie Hattendorf und Dina Röben in Rastede. Karl Hattendorf, der längst das Rentenalter erreicht hatte, wurde im Zuge der Novemberprogrome in seinem Wohnhaus verhaftet und wie die meisten anderen Juden aus der Weser-Ems-Region für mehrere Wochen im KZ Sachsenhausen inhaftiert.

Als die Region Weser-Ems im Jahr 1940 “judenfei” gemacht wurde, wurden das Ehepaar Hattendorf und Dina Röben nach Hamburg ausgewiesen. Ihren Besitz mussten sie aufgeben, um dafür in einem sogenannten “Judenhaus” – einem elenden Massenquartier für jüdische Menschen – eine Bleibe zu erhalten. Stolz berichtete der Rasteder Bürgermeister Damke dem Landrat im Mai 1940, dass seit dem 5. Mai in Rastede “gottseidank keine Juden mehr” wohnen.

Im selben Jahr zog die Jüdin Frieda Meiners mit ihrem Eheman und dem kleinen Sohn von Oldenburg nach Loy. Der Ehemann galt gemäß der nationalsozialistischen Rassenideologie als “Arier”. Nachdem ihnen in Oldenburg drei mal die Wohnung gekündigt worden war und sie keine Bleibe mehr fanden, versuchten sie es nun auf dem Land. Dina Röben konnte im Oktober 1940 nach Rastede zurückkehren und kam bei ihrer Tochter Johanna unter. Die Tochter galt als “Halbjüdin”, der Schwiegersohn als “Arier”.

Zwangsarbeit, Deportation, Ermordung

Von den zwanzig Rasteder Bürger*innen, die gemäß der nationalsozialistischen Rassenideologie als “Volljuden” galten, waren im Jahr 1940 nur noch fünf in Deuschland. Wie das Ehepaar Hattendorf war auch David Hoffmann in ein Massenquartier in Hamburg eingewiesen worden. Alle drei wurden von dort “in den Osten” deportiert und ermordet. David Hoffmann starb 1942 im Ghetto Minsk. Karl und Klara Hattendorf starben im selben Jahr im KZ Theresienstadt.

Auch Anna, Norbert, Ruth und Ingrid Pagener wurden im Konzentrationslager ermordet. Die Familie war 1939 in die Niederlande geflohen. Als die Wehrmacht 1940 in die Niederlande einmarschiert war, wurden die Pageners verhaftet. Norbert Pagener wurde 1944 in Auschwitz ermordet. Anna Pagener und ihre Töchter Ruth und Ingrid starben kurz vor Kriegsende im KZ Stutthof – wahrscheinlich auf einem Todesmarsch.

Regina Wittkop (geb. de Levie) und Dina Röben mussten in Hamburg Zwangsarbeit leisten. Dina Röben wurde im Januar 1944 nach Theresienstadt deportiert. Frieda Meiners kam noch im Februar 1945 nach Theresienstadt. Beide überlebten und kehrten nach Kriegsende nur kurz nach Rastede zurück. Frieda Meiners zog mit ihrer Familie wieder nach Oldenburg. Regina Wittkop und Dina Röben verließen Deutschland. Regina Wittkop folgte ihrer Familie nach Südamerika. Dina Röben emigrierte in die USA, wo ihr Sohn lebte.

Die Informationen wurden entnommen aus:

Vahlenkamp, Werner: Von der Achtung zur Ächtung: Die Geschichte der Rasteder Juden. Oldenburg 1989. (Das Buch kann in der Gemeindebücherei Rastede ausgeliehen werden.)

Gedenkbuch: Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Deutschland. Koblenz: Bundesarchiv,

Eintrag für Norbert Pagener: https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de436490.

Arolsen Archives: International Center on Nazi Persecution:

Akte von Anna Pagener: https://collections.arolsen-archives.org/de/search/person/4589226?s=pagener%20anna&t=2518740&p=0

Akte von Ruth Pagener: https://collections.arolsen-archives.org/de/search/person/4589232?s=pagener%20ruth&t=2518743&p=0

Akte von Ingrid Pagener: https://collections.arolsen-archives.org/de/search/person/4589229?s=pagener%20ingrid&t=2518742&p=0

Deportationliste Transport Hamburg – Minsk am 8.11.1941: Staatsarchiv Hamburg, Bestand 314-15, Nr. 24 UA 2. (http://www.statistik-des-holocaust.de/list_ger_nwd_411108.html)

sowie Berichten von Zeitzeug*innen bzw. Nachfahr*innen der Familien Hattendorf, Hoffmann und Röben.

Weitere Informationen über Ludwig Münchmeyer, der als antisemitischer Wanderredner auch in Rastede gegen das Judentum hetzte, sind in dem folgenden Artikel auf Wikipedia zu finden: https://de.wikipedia.org/wiki/Ludwig_M%C3%BCnchmeyer